【M&Aと倒産の違いとは】事業にまつわる手続きの違いと注意点

事業を営んでいく際に、社会情勢の変化や資金繰りの悪化などを理由に「事業継続の困難」に直面する経営者は決して少なくありません。最近では新型コロナウィルスをきっかけに行われたゼロゼロ融資後に倒産するケースもあります。

事業の継続が困難となった場合には裁判所での手続きである倒産(法人破産・民事再生)を選択する方法が広く知られていますが、会社や事業の売却・吸収によるM&Aや事業譲渡によって、事業や従業員を守る方法を検討されるケースも多くなっています。

そこで、本記事では事業にまつわる手続きとして、M&Aと倒産の違いについて注意点も交えながら詳しく解説します。

参考URL 毎日新聞 ゼロゼロ融資受けた企業の倒産、5年で2000件超 新型コロナ対策 (2025年7月22日16時配信)

Contents

会社・事業の継続が困難になった時の対処法

経営を続けていると、売上の低下や取引先の倒産、借入金の返済負担、人材不足など、さまざまな要因で事業の継続が難しくなることがあります。

しかし、たとえ資金繰りが厳しくても、すぐに「倒産しかない」と考える必要はありません。実は、企業が取り得る選択肢はいくつも存在します。この章では、状況に応じた代表的な対処法を解説します。

法人破産

「法人破産」とは会社が債務超過や資金繰りの限界に達した場合に、裁判所に破産手続きを申し立てし、会社の資産を清算して債務を整理する方法です。

破産について受任通知を債権者に送ると債権者からの督促や強制執行が止まります。破産手続き後は法人格が消滅し、法人としての滞納税もなくなります。

注意すべきは代表者個人が連帯保証をしている場合です。多くの会社経営者は会社の債務について連帯保証人となっているため、法人破産と同時に個人破産の手続きも必要です。

法人破産は会社自体がなくなるため、従業員がいる場合は解雇する必要があります。取引先への影響などもあるため、慎重に弁護士とともに手続きを進めることが大切です。

民事再生

「民事再生」は法人破産と同様に裁判所へ申立てする手続きですが、事業を継続しながら、債務を大幅に減額して再建を目指す手続きです。破産とは異なり、経営者が引き続き会社の経営を担うことができます。

裁判所に再生計画を提出し、債権者の同意を得て再生計画が認可されれば、負債が圧縮されます。圧縮されることで経営を改善し、事業を再生させることが目的です。

中小企業では、資金繰りの一時的な悪化で再生を諦めてしまう経営者が多いのが現実です。しかし、早めに専門家へ相談し、民事再生などの選択肢を取ることで、取引先や従業員を守りながら再建できる場合も多いのです。

M&A

会社後継者がいない場合や、資金繰りは悪化していても事業自体に価値がある場合、M&Aも有力な選択肢です。M&Aとは会社の合併・吸収を意味し、会社や事業を第三者に譲渡することで、従業員の雇用や取引先との関係を維持しながら、経営を引き継ぐことが可能です。

また、貴社が優良な顧客口座を有している場合、赤字の場合でも貴社を買収する企業もこれまでいくつもありました。取引先や貴社の特殊技術、職人を目当てとしての買収もあり得ます。

M&Aには友好的に行われるものや、敵対的に行われるものもあります。日本国内に圧倒的に多い中小企業では、円満な事業承継手段として一般化しています。後継者不足が倒産の原因にもなる今、中小企業庁も活用を後押ししており、専門家によるマッチング支援制度も整備されています。

M&Aを選ぶ際には、財務状況や取引関係を整理した上で、法的リスクのない状態で譲渡できるよう、弁護士・公認会計士・税理士など専門家と連携をすることが大切です。

参考URL: 中小企業庁 事業承継を実施する

事業譲渡

「事業譲渡」とは、会社全体ではなく特定の事業だけを第三者へ譲り渡す方法です。たとえば、将来性はあるものの会社経営に重い負担となっている赤字事業は第三者へ手放し、利益の出る事業に集中するなど、部分的な再編を行いたい場合に有効です。

事業譲渡では、譲渡対象となる資産・契約・従業員を個別に特定して引き継ぐため、譲渡後のトラブルを防ぐための準備が大切です。会社がすでに債務超過に陥っている場合でも、事業譲渡で従業員や事業そのものを守る効果もあります。

廃業・清算

債務が残っていない場合や、これ以上事業を続けることが困難な場合には、「廃業・清算」という選択もあります。廃業は自主的に会社を畳む手続きで、債務整理を伴わない点で破産とは異なります。従業員の退職や取引の終了など、多くの準備が必要となるため時間をかけて進めることが一般的です。

清算には「通常清算」と「特別清算」があり、後者は裁判所を通じて行うものです。

いずれの場合も、税務申告や社会保険の手続き、残余財産の分配などが発生するため、税理士や弁護士のサポートを受けながら進めます。

その他

上記以外の方法もあります。

会社更生法は、民事再生と同様に事業を継続しながらの再建を目指す法的な倒産手続きです。ただし、大規模な株式会社を対象としており、民事再生よりも手続きが厳格です。巨額の負債を抱える大企業や上場企業が主に利用されています。

私的整理は、裁判所の手続きによらず、債権者(主に金融機関)との話し合いによって債務整理や事業再建を図る方法です。法人破産や民事再生とは異なり裁判所が関与しないため、手続きが非公開であり、周囲に知られにくい環境で事業再建を図ることが可能です。

М&Aと倒産の違いとは

「今後事業をどうするべきか悩んでいる」

「後継者もおらず、債務も多いためどうするべきか知りたい」

このような悩みを抱えている経営者にとっては、M&Aと倒産の違いを比較してみたいのではないでしょうか。そこで、この章では2つの手続きの違いをわかりやすく解説します。

目的の違い

①M&Aの目的

M&Aの目的は売り手と買い手によって異なります。

売り手にとっては「事業の存続」と「従業員の雇用の継続」などにあります。経営者が交代しても、会社のノウハウ・従業員・取引関係がそのまま引き継がれることが多く、社会的には「事業の継続のための決断」として評価されます。一方、買い手にとっては魅力的な事業を吸収することで、自社の成長や収益の向上、ブランド力アップなどを目指す目的があります。

②倒産(破産や民事再生)の目的

倒産の目的は、法人の債務整理を法的な手続きに沿って行い、事業を終了させることです。資産を処分し、負債を可能な限り弁済して法人格を消滅させます。目的は「整理と終結」であり、継続性はありません。

長年にわたって育ててきた事業を何とか残したい、従業員の生活を守る方法を模索したい場合には破産を避ける方法を検討することが望ましいでしょう。ただし、債務の金額や経営状況によってはM&Aは選択が難しくなります。

手続きの違い

M&Aと倒産では、手続きの流れや手続き先も異なります。

まず、M&Aは「買い手がいなければ成立しない」取引です。売り手である会社がどれほど譲渡を望んでも、事業の価値を評価して購入を希望する相手がいなければ成立しません。そのため、M&A仲介会社や専門家を介して相手先を探し、交渉を進めるのが一般的です。手続きとしては秘密保持契約の締結、契約書の作成など、複数段階を経て合意に至ります。裁判所の関与は不要で、あくまで民間取引として進みます。

一方、倒産(破産や民事再生)は裁判所で行う法的手続きです。破産では、申立て後に裁判所が破産管財人を選任し、資産の売却・債権者への配当を行います。民事再生では、裁判所が再生計画の認可を行い、再生に向けて選任された監督委員の下で手続きを進めることになります。

費用の違い

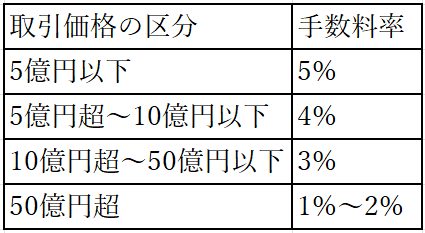

費用面では、M&Aの場合は仲介会社への成功報酬が発生します。成功報酬については法律上の決まりがあるものではありませんが、レーマン方式と呼ばれる報酬計算方法を採用するケースが多くなっています。

※参考 レーマン方式による報酬参考例

倒産手続きでは、弁護士費用に加えて裁判所への予納金が必要で、中小企業規模でおおむね50万〜150万円程度が相場でしょう。

会社・事業の継続に悩んだ時の相談先とは

経営が厳しくなったとき、「誰に相談すべきか」がわからず、対応が遅れてしまうケースは少なくありません。特に倒産を回避したい場合には、資金繰りが悪化し不渡りが出てしまう前に専門家へ相談することが大切です。

早期に相談することで、豊富な選択肢の中から解決咲を選べます。そこで、この章では会社・事業の継続に悩んだ時に相談先を紹介します。

金融機関

まず相談先の候補の1つ目は、メインバンクなどの金融機関です。日頃から取引のある銀行は、会社の財務状況を把握しているため、資金繰り改善のためのリスケジュール(返済猶予)や追加融資、経営改善計画の策定支援などを行うことがあります。

経営状況を正直に伝えることで、再建や事業承継の選択肢を一緒に探ることも可能です。

商工会議所

地域の身近な相談先としては加入されている商工会議所・商工会も有力な相談先です。

無料で利用できる経営相談窓口が設置されているため、経営改善計画の策定や補助金申請などのサポートを受けられます。連鎖倒産防止の相談窓口もあるため、取引先の倒産の余波を受けそうな場合も相談が可能です。1つの窓口で様々な専門家のアドバイスが受けられます。

参考URL 中小企業庁 連鎖倒産防止(相談窓口の設置)

事業承継などの相談センター

後継者問題やM&Aを視野に入れる場合は、「事業承継・引継ぎ支援センター」も検討できます。中小企業庁が全国に設置している公的機関であり、無料相談が可能です。後継者がいない場合の事業承継や、M&Aの進め方などを中立的な立場で助言してくれます。

公的機関のため民間のM&A仲介会社とは異なり、「売却ありき」ではなく、会社を存続させるための多様な選択肢を提示してもらえるのが特徴です。

参考URL 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 事業承継・引継ぎ支援センター

税理士・公認会計士

財務データを基に資金繰りや返済計画、税法上のアドバイスなど、多角的に分析してくれるのが税理士や公認会計士です。キャッシュフローや損益の構造を精査し、どこに経営改善の余地があるか、あるいは再建よりも撤退を検討すべきかを具体的な数字で示してくれます。

また、M&Aや事業承継の場面では、企業価値の算定や税務上の最適化を図るうえで欠かせない存在です。顧問税理士がいる場合は、早い段階から現状を共有しておきましょう。

弁護士

法人破産や民事再生など、法的手続きが視野に入る場合は、弁護士への相談が不可欠です。

そもそも破産かMAかの分岐については他の士業では判断ができません。仮にMAになっても法的調査(デューデリジェンス)が先行しますがこれは他の士業ではできません。

財務内容に不安があり、どのような選択肢が採りうるのかを知りたい場合にはまず最初に弁護士にご相談されることをお勧めします。

特に、債権者対応や取引先への説明など、法的リスクを伴う場面では、弁護士の関与が企業の信用維持にもつながります。

また、M&Aや事業譲渡対応などでも、法律の専門家として重要な役割を担っています。弁護士に早めに相談することで、「破産しかない」と思っていたケースが、実は事業譲渡や再生で立て直せる可能性も見えてくることがあります。

【ケース別】会社・事業の出口戦略はいつ決める?

長年経営してきた会社をどうするか悩んだ際に、どのような出口戦略を選ぶべきかなかなか判断できず、倒産の選択肢しか選べないケースは決して少なくありません。「まだ頑張れる」「時期尚早だ」と判断を先送りしてしまう経営者もいます。

出口戦略は追い込まれてから考えるものではなく、余力のあるうちに検討することがおすすめです。そこで、この章では代表的なケースごとに、出口戦略を検討すべきタイミングとポイントを解説します。

後継者不足のケース

後継者がいない場合、早めに事業承継やM&Aなどの選択肢を検討する必要があります。

経営者の高齢化が進む中で「誰に継がせるか」を決めないまま時間が過ぎてしまい、廃業を余儀なくされる企業は少なくありません。

後継者教育や事業承継の準備には数年単位で時間を要することも多く、株式や役員などをどうするかなども十分に検討する必要があります。後継者が社内や親族内に見つからない場合はM&Aを検討するのが現実的です。60代以降は早めに相続対策と合わせて対策を進めていくことが望ましいでしょう。

資金繰りが悪化しているケース

資金繰りの悪化は、出口戦略を「早期に」考えるべきサインです。返済猶予(リスケジュール)や借り換えなど、一時的な資金繰り改善で乗り切れるケースもありますが、収益の回復が見込めない場合は、早めの方向転換が重要です。特に法人破産や民事再生などの手続きは裁判所の予納金や弁護士費用などを用意する必要があり、資金が底をついていると手続きが遅れてしまうため注意が必要です。

- 毎月の返済に追われ、運転資金が回らない

- メインバンクから新規融資を拒否されている

- 売上より返済・支払いが優先されている

- 従業員への給与が厳しい

このような状況の場合は早急に弁護士へ相談することが望ましいでしょう。

その他のケース

資金面や後継者以外にも、出口戦略を考えるべき場面があります。主な事例は以下です。

・経営者の健康上の問題

経営者の体調悪化は、事業継続に直結する問題です。

不測の事態が起きてからの引継ぎは極めて困難なため、健康状態によっては早めの対策が必要です。

・業界構造の変化

市場縮小やデジタル化など、構造的な変化により業績悪化が避けられない場合もあります。

このような場合は、「守り」ではなく「撤退」も戦略の一つです。早めにM&Aや事業譲渡を検討すれば、従業員の雇用を守る形での出口を実現できることもあります。

まとめ

事業の継続が困難になった際には、倒産だけでなくM&Aや事業譲渡など複数の選択肢が存在します。倒産は「終結」、M&Aは「継続」を目的とする点が大きな違いです。

いずれの手段も早期の判断と専門家への相談が鍵となります。後継者不足や資金繰り悪化など、自社の状況に応じて最適な出口戦略を検討し、会社や従業員を守るための準備を余裕のあるうちに始めることが重要です。

法的な視点を交えながら安全に解決するためには、弁護士へ相談することがおすすめです。まずはお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

弁護士法人i 代表弁護士

黒田 充宏

法人破産は自己破産と違い、従業員対応や債権者などへの交渉、説得が必要となってきますので、経験豊富な事務所に依頼されることをお勧めします。破産をお考えの方の中には、破産費用が払えないから相談に行くのをためらわれている方もいらっしゃると思いますが、当事務所はこれまでに850件以上もの借金に関するトラブルの事件処理を担当し、会社の倒産・再生の相談や事件処理も100社以上担当してきた経験から、手元に現金がなくても、住宅や車を売却することによって、破産費用を充足した例がたくさんあります。

破産についての相談は、無料で対応しておりますので、費用が払えないかもしれないと思っていらっしゃる方も一度弁護士に相談してください。原則代表弁護士が面談します。あなたの状況に応じた借金問題の解決方法をご提案いたします。