事業譲渡とは?破産との関係について解説します

この記事では破産と事業譲渡の関係を解説しています。雇用維持や取引継続の可能性、否認・取消リスク、専門家相談の重要性について触れて、事業譲渡と破産についての基礎知識を網羅しています。

会社の経営が苦しくなったときには「破産」や「事業譲渡」という選択肢があります。事業譲渡は、今までしていた事業の一部または全部を他社へ譲り渡すという方法であり、うまく活用すれば、従業員の雇用や取引先との関係を維持しながら、ビジネスを継続することも可能です。ただし、破産の直前に行う事業譲渡にはリスクもあり、破産管財人による否認や、債権者による詐害行為取消訴訟に発展する可能性もあります。この記事では、破産と事業譲渡の関係性、譲渡における注意点、法的リスクへの対応などをわかりやすく解説します。

Contents

事業譲渡とは

破産について考察する前に、まずは、事業譲渡とは何かを正しく理解しておきましょう。単なる売却との違いや、譲渡によって変わることなどを解説します。

事業を別の人に譲ること

事業譲渡とは、会社や個人で行っている「事業そのもの」を他者に譲ることです。これは、単に会社の機械や設備を譲るというものではなく、顧客との契約やビジネスのノウハウ、従業員の雇用などの「会社の中身」をそのまま移行するというものです。

譲渡先は通常、法人や他の事業者で、譲渡元と契約を交わして事業を引き継ぎます。

破産を検討している企業が行うケースもありますし、それ以外の理由で事業譲渡をすることもあります。事業譲渡そのものは合法であり、ビジネスのシーンで比較的よく行われています。

破産の直前に事業譲渡したらどうなるのか

経営状態が悪化して「もうこれ以上は会社を続けられない」と判断した場合に、最後に事業譲渡をしてから破産手続へ移るケースがあります。しかし、事業譲渡をするタイミングや中身によっては、破産の手続きの際にリスクが発生するケースがあります。

破産管財人から指摘される可能性が高い

破産を申し立てると、裁判所から「破産管財人」が選任されます。破産管財人は、破産した会社や法人の財産状況を調査し、債権者に公平に分配するため調査をする人です。仮に、破産直前に事業を譲渡していた場合は、不当な「財産隠し」や「債権者への不当な配慮」と疑われることもあるため、管財人が事業譲渡そのものを問題にする可能性があります。

直前の事業譲渡は取り消される可能性

破産直前に事業譲渡をした場合に、例えば譲渡の価格が著しく低い価格だったり、一部の債権者に有利になるような内容だと判断されると、事業譲渡が取り消されることがあります。否認とは、破産手続に悪影響を及ぼす取引をさかのぼって無効にする制度で、破産管財人の判断で行われます。

事業譲渡の価格がポイント

破産の直前に事業譲渡をした場合は、その譲渡の価格や条件がポイントになります。

適正価格での譲渡であれば取消のリスクは少ない

破産開始前に事業譲渡を行うことそのものが違法というわけではありません。適正であればいいのですが、適正だと判断されるためには、事業譲渡の価格の設定が重要です。

市場価格に基づいた評価での事業譲渡であれば、破産管財人が否認する可能性は低くなるといえるでしょう。ですが、相場よりも著しく安い価格での譲渡となると「資産の持ち出し」「濫用」と判断される可能性があります。

詐害行為取消権について

また、民法上の「詐害行為取消権」についても触れておきましょう。詐害行為取消権とは、債権者の権利で不当な譲渡を取消すことができるというものです。

たとえば、破産をする前に資産価値のある事業だけを家族などに極めて格安で譲渡した場合、債権者は「不当な財産隠し」として詐害行為取消訴訟を起こすことが可能です。

否認と詐害行為取消権の違い

否認権は、破産管財人が「破産手続の中で」使うことができる権限です。一方で、詐害行為取消権は、破産していなくても債権者が利用できる民法上の権利となります。譲渡が債権者に不利益で債権者を害する性質であった場合は、裁判を通じて譲渡そのものを取消すことができます。

どちらも、不当な事業譲渡を取消という点では同じですが、権利を持っている人と行使するタイミングが異なります

いずれの場合も、事業譲渡の価格や条件などが「不当な事業譲渡」と判断されるかのポイントとなります。

譲渡することで事業を継続できる可能性

破産という選択をした場合でも、事業譲渡をすれば事業を継続し取引先や従業員が守られるというメリットがあります。

従業員の雇用を守る選択肢になる

会社が破産手続きをすると、多くの場合全従業員が一度に解雇されることになります。しかし、事業譲渡をして事業を他社に引き継いでもらえば、譲渡先の会社が従業員を新たに再雇用するという形で「雇用の継続」が可能になります。これは、従業員や取引先への影響を最小限に抑える方法としても有効です。

取引先との契約を継続できる

事業譲渡では、従業員の雇用だけでなく、取引先との契約関係も引き継ぐことができます。もちろん、契約内容や相手方の同意が必要ではありますが、譲渡先の法人との間で合意があれば、取引はそのまま継続されるケースもあります。

特に重要な仕入先や販売先との関係はできるだけ維持したいものです。破産という選択をすることで、他社に迷惑をかけないようにという配慮もできます。

例え、自社の破産を回避できないという追い込まれた状況でも、関係先への影響を最小限に抑えられるのが、事業譲渡の大きなメリットです。

破産前の事業譲渡し専門家に相談しましょう

事業譲渡や破産の手続には、法律・税務・会計といった専門知識が必要です。事業譲渡によるリスクを避けるためにも、専門家のサポートとアドバイスを受けられるようにしましょう。

弁護士に相談するのがおすすめ

破産を検討している中で事業譲渡をする場合には、弁護士への相談がおすすめです。

破産や事業譲渡を検討する際には、破産手続や否認リスクを熟知している弁護士であれば、個別事情に応じた対策も可能です。

事業譲渡をして安心していたら、否認されてしまった!というリスクを回避するためにも、自分で判断をする前に専門家にアドバイスをもらう方が安心です。譲渡後のトラブルを回避するためには、事業譲渡や破産申立てをする前に相談することです。

まとめ

事業譲渡は、破産を検討している場合に、今のビジネスを継続して影響を最小限にする方法として重要な選択肢のひとつです。適正な価格で譲渡を行えば、否認リスクを抑えることができ、従業員の雇用や取引先との契約も引き継がれる可能性があります。一方で、破産直前の不適切な取引や、債権者に不利益を及ぼす事業譲渡は、破産管財人による否認や債権者による詐害行為取消権の行使といった法的リスクにつながります。破産か事業譲渡かの判断には、事前の法的整理と、信頼できる専門家への相談が欠かせません。また、そのタイミングと内容も重要です。状況に応じた冷静な判断が必要になるため専門家に早めに相談しましょう。

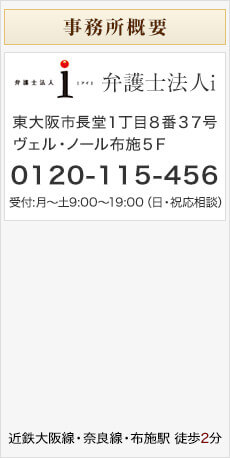

この記事の監修者

弁護士法人i 代表弁護士

黒田 充宏

法人破産は自己破産と違い、従業員対応や債権者などへの交渉、説得が必要となってきますので、経験豊富な事務所に依頼されることをお勧めします。破産をお考えの方の中には、破産費用が払えないから相談に行くのをためらわれている方もいらっしゃると思いますが、当事務所はこれまでに850件以上もの借金に関するトラブルの事件処理を担当し、会社の倒産・再生の相談や事件処理も100社以上担当してきた経験から、手元に現金がなくても、住宅や車を売却することによって、破産費用を充足した例がたくさんあります。

破産についての相談は、無料で対応しておりますので、費用が払えないかもしれないと思っていらっしゃる方も一度弁護士に相談してください。原則代表弁護士が面談します。あなたの状況に応じた借金問題の解決方法をご提案いたします。